Entscheidungsfreiheit, die es nicht gibt – und die wir vielleicht gar nicht brauchen

Ein Beitrag zu den Interactive Fiction Days von Daniel da Silva.

Das Potential von Spielbüchern

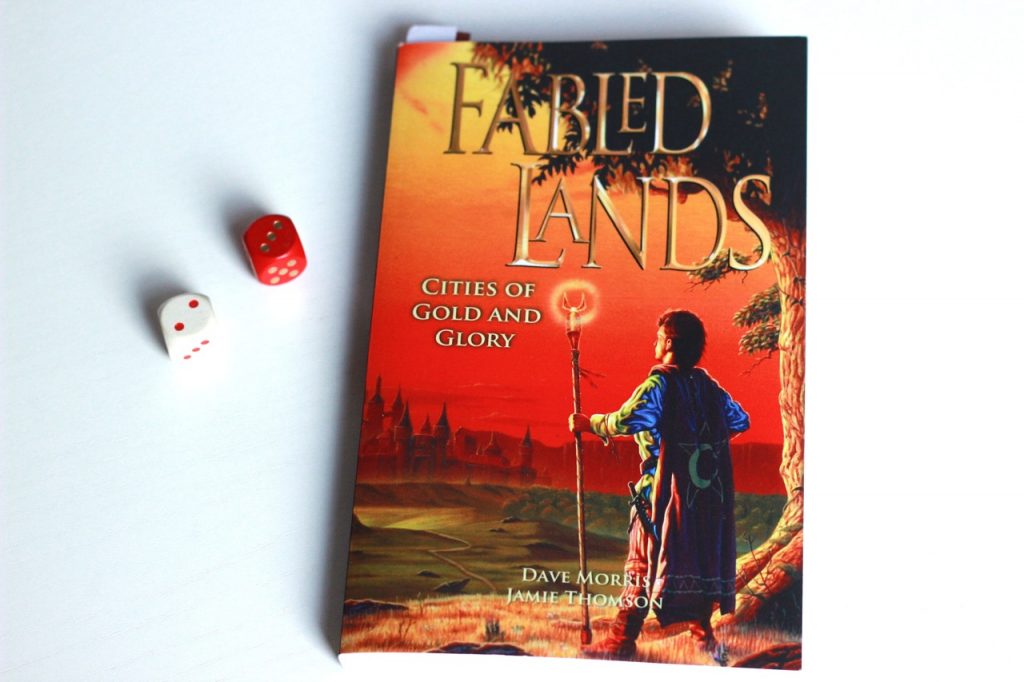

Als Kind war ich schwer beeindruckt von der Sagaland-Reihe, die im englischen Original Fabled Lands heißt und derzeit unter dem Namen Legenden von Harkuna neu aufgelegt wird. Es handelt sich hierbei um Fantasy-Abenteuerspielbücher, die im Gegensatz zu den mir bekannten Spielbüchern einen Open World-Ansatz verfolgen. Sagaland war mein erster Kontakt zu Spielbüchern, wobei ich mit den Jahren viele weitere gelesen habe, beispielsweise von R.L. Stine, der wohl am bekanntesten für seine Gänsehaut-Reihe ist, und natürlich den Hexenmeister vom flammenden Berg von Ian Livingstone und Steve Jackson, eines der bekanntesten und erfolgreichsten Spielbücher aller Zeiten, welches das Genre finanziell tragbar gemacht hat.

Um kurz einen Abriss zu geben, was ich unter einem Spielbuch verstehe: Ein Spielbuch ist ein Buch, welches in viele Abschnitte unterteilt ist, an deren Enden man in gewisser Regelmäßigkeit eine Entscheidung treffen kann. Diese beeinflussen den Weg, den man durch die Geschichte und das Buch nimmt, mal mehr, mal weniger. Darum, als um das ›Mehr oder Weniger‹, geht es in diesem Text. Es gibt einige Spielbücher, speziell die im Fantasybereich, die durch ein rudimentäres Kampfsystem ergänzt sind, welches oft mithilfe von Würfeln und Eigenschaftswerten arbeitet, aber darauf möchte ich nicht weiter eingehen.

Die meisten Spielbücher, die heutzutage verlegt werden, sind komplett linear aufgebaut, selbst das – zumindest nach meinem Stand – größte Spielbuch auf dem Markt, Reiter der schwarzen Sonne von Swen Harder mit über 1350 Abschnitten ist linear; und auch die Spielbuchreihe Einsamer Wolf von Joe Dever erzählt mit über zwei dutzend Bänden eine Geschichte ohne Abzweigungen. Die meisten dieser Bücher sind sogar so stark auf ein einziges Ziel fokussiert, dass sie immer auf ein richtiges und mehrere falsche Enden hinauslaufen, meistens markiert durch den Tod des Spielers. Entscheidungsfreiheit wird nur angedeutet. Erfahrene Spielbuchspieler*innen beherrschen den Trick, immer einen Finger bei der Seite einzuklemmen, an der man die letzte Entscheidung getroffen hat, um ja sicherzugehen, dass man nicht zufällig stirbt (den solche Tode gibt es leider) und notfalls ›zurückspringen‹ kann.

Die Sagaland-Reihe ist mir von allen Spielbüchern deshalb in Erinnerung geblieben, gerade wegen eines speziellen Ansatzes: ihres Open World-Charakters. Anstelle eines Entscheidungsbaumes handelt es sich bei jedem Buch der Sagaland-Reihe um ein dichtes Geflecht aus hunderten Abschnitten. Jedes der Bücher spielt in einem anderen Teil der erdachten Welt und hat ca. 700 Abschnitte. Das Projekt selbst war enorm ambitioniert, es sollten insgesamt zwölf Bücher erscheinen, die auch untereinander vernetzt sein sollten – man konnte also von einem Buch zum anderen ›springen‹. Am Ende wurden sechs Bücher veröffentlicht, bevor die Reihe 1996 abgebrochen wurde. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne ist jedoch nach über zwanzig Jahren der siebte Teil veröffentlicht worden. Immer wieder finden sich in den ersten sechs Teilen Vernetzungen zu Büchern, die noch nicht entstanden sind und man kommt nicht umhin, sich die Frage zu stellen, was man dort hätte erleben können.

Das Spielsystem ist komplexer als das der meisten Spielbücher und funktioniert folgendermaßen: Bei einigen Abschnitten bekommt man ein Wort mitgeteilt, das man sich notieren muss oder es vorne im Buch ankreuzen kann. An gewissen Stellen wird man gefragt, ob man dieses Wort kenne. So ist es den Autoren möglich, die Welt wirklich von den Entscheidungen der Spieler*in verändern zu lassen. Sagaland integriert quasi ein Merkmal von digitaler Interactive Fiction: Wenn man einen Charakter tötet, merkt sich das Buch dies und kann an passender Stelle einen wutentbrannten Verwandten einbringen – vorausgesetzt, die Spieler*in schummelt nicht. Die meisten der Entscheidungen bleiben dennoch aufs Örtliche begrenzt: Geht die Spieler*in nach links oder nach rechts? Nimmt sie den Pfad über den Berg oder darum herum? In der Praxis sagen diese Entscheidungen der Spieler*in so gut wie nichts, da sie natürlich selten weiß, was sie dort erwartet. Erst beim nochmaligen Spielen werden solche Verzweigungen interessant. Doch auch in Sagaland verlieren manche davon beim Erkunden der unterschiedlichen Entscheidungen schnell ihren Sinn, da sie trotz des Open World-Ansatzes der Reihe meist nur kurzfristige Abweichungen vom linearen Pfad darstellen. Trotz Breite seiner Entscheidungsbäume und Tiefe seiner Spielwelt bleibt Sagaland weitestgehend leer von Handlungsspielraum. Nur an wenigen wichtigen Punkten der Handlung kann die Spieler*in wirklich beeinflussen, wie es weiter geht. Es liegt nicht an der Linearität oder Nicht-Linearität der Spielbücher, die Entscheidungen sind meist einfach nicht wichtig und vor allem nur selten.

An diesem Punkt stellt sich die Frage nach dem Potential des ganzen Konzepts. Wie viel ist möglich? Wie groß können interaktive Welten in unterschiedlichen Medien werden? Und wie viel können Entscheidungen bewirken?

Bildquelle: Sylvio Konkol, Spielkritik.com

Das Problem mit der Entscheidungsfreiheit

Beim Übergang ins Medium Computerspiel hat sich wenig an den oben beschriebenen Einschränkungen getan. Die meisten modernen RPGs und nicht wenige Spiele mit Fokus auf Narration bieten wenig Entscheidungsfreiheit. The Walking Dead von TellTale lässt sich kaum zweimal spielen, weil man schnell merkt, wie wenig man eigentlich entscheidet; ein paar Dialogzeilen ändern sich, die restlichen Konsequenzen sind mehr Schein als Sein. Nicht einmal die in Spielbüchern einfach realisierbaren Änderungen des Weges an den Zielort gibt es noch. Auch die Open World-Rollenspiele der Elder Scrolls-Reihe Morrowind, Oblivion und Skyrim bieten nur vereinzelt echte Entscheidungen. Im ersten Fable gab es eine Art Karmasystem, das einzelne Dinge verändert hat, aber auch das wirkte wenig realisiert und sollte wohl einfach zum zweiten Durchspielen verlocken. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich diese Spiele nicht mochte, im Gegenteil, sie haben mich viele Stunden begleitet. Doch in allen davon ist die Entscheidungsfreiheit schwach. Das hat seinen Grund: Optionale Erzählpfade sind teuer. Die Kosten für eine storyrelevante Veränderung sind immens – neue 3D-Modelle, Sprecher*innen, Skripte, um nur einige zu nennen, die dann von einem Gutteil der Spieler*innen, die das Spiel nur ein einziges Mal durchspielen, noch nicht einmal gesehen werden. Die angedeutete Entscheidungsfreiheit in The Walking Dead ist zwar eine Täuschung, aber sie ist billig und gleichzeitig effektiv, vorausgesetzt, man spielt es nur ein einziges Mal.

Es gibt aber doch zumindest ein Spiel, dass in seiner Erzählung einige wirkliche Entscheidungen unterbringt und Verzweigung erlaubt: The Stanley Parable. Und obwohl darin alle Entscheidungen örtliche Entscheidungen sind, haben sie starke Auswirkungen auf die Geschichte, denn in Davey Wredens Spiel ist alles Örtliche gleichzeitig Ausdruck einer psychologischen Ausprägung. Ob man die linke oder rechte Tür am Punkt der ›ersten‹ Entscheidung nimmt, ist keine örtliche Entscheidung, sondern eine Frage von Gehorsam oder Widerstand. Ohne die Implikationen des Erzählers hätten die Türen keine Bedeutung. Ich glaube, The Stanley Parable funktioniert aus drei Gründen so gut: Es baut seine Geschichte um die Entscheidungen und nicht andersrum, wie die meisten Spiele das tun. Jede Entscheidung verändert die Erzählung stark bis hin zu komplett unterschiedlichen und teilweise stark versteckten Enden. Und zu guter letzt führt jede dieser Entscheidungen in relativ kurzer Zeit zu einem dieser Enden, was der Ermüdung der Wiederholung vorbeugt.

Es ist theoretisch möglich, ein unglaublich komplexes System zu erstellen, in dem jede noch so kleine Entscheidung einen minimalen Einfluss auf die Beziehung zu einem Charakter hat, aber die Kosten wären immens, ganz zu schweigen von der Gefahr des Scheiterns, jeden Storypfad ähnlich packend zu halten. Man könnte zynisch werden und behaupten, die meisten Videospielgeschichten böten nicht einmal einen einzigen interessanten Pfad. In einem Textadventure wäre es vielleicht möglich, ein großes Spektrum an Entscheidungen abzubilden, aber wie viele Leute würden heute noch ein hundert Stunden langes Textadventure-RPG durchspielen? Das trifft auch auf physische Abenteuerbücher zu, ganz zu schweigen vom hier limitierten Platz für Schrift. In einem einzelnen Buch passt nicht unendlich viel Text zwischen beide Buchdeckel. Natürlich könnte man mehrere Bücher veröffentlichen, wie das damals die Sagaland-Reihe getan oder doch versucht hat, aber auch damit würde man wohl nur ein Nischenpublikum erreichen.

Wo können wir dann echte Entscheidungen haben? Kostenbedingt nur in kurzen Spielen. Aber die Frage ist eigentlich: Wer will das überhaupt immer? Wie viele Leute suchen eigentliche, echte Entscheidungen in Spielen mit massiven Konsequenzen? Das Entweder-Oder? In Morrowind etwa ist es nicht wirklich vorgesehen, gleichzeitig bei der Diebesgilde und der Kriegergilde Mitglied zu sein, da manche Quests nicht mehr ausführbar sind, wenn man beiden angehört. Es funktioniert jedoch trotzdem, wenn man beiden zum richtigen Zeitpunkt beitritt. Und genau das habe ich getan. Nicht, weil ich mir einen Charakter ausgemalt hatte, der gleichzeitig Krieger und Dieb sein musste, und das ungemein wichtig für mich war. Sondern weil ich keine Option verlieren wollte. Und das ist die Krux. Wenn ich ein Spiel spiele, bei dem die Entscheidungen echte Konsequenzen haben, werde ich es nochmal spielen wollen, weil ich die einzelnen Pfade kennenlernen will. Und wenn es ein langes Spiel ist, kann es sein, dass ich mich entweder in hunderten Speicherständen verliere oder das Spielen zur Qual wird, weil ich gewisse Stellen ständig wiederholen muss. Vielleicht ist der Traum der richtigen Entscheidung einfach genau das – ein Traum. Und vielleicht wollen wir das am Ende gar nicht wirklich. Möglicherweise wäre es mit kleinen Optionen in vor allem wirklich gut geschriebenen Geschichten schon getan. Denn das allein fehlt oft.

Bildquelle: Sylvio Konkol, Spielkritik.com

Über den Autor:

Daniel da Silva ist Indiespiel-Entwickler. Er macht zusammen mit Angela Reinert unter dem Namen SmokeSomeFrogs experimentelle Spiele wie Intra-System: Trust Issues und Flufftopia (2018). Er ist auf Twitter als Moaning_Clock zu finden. YouTube-Kanal von SmokeSomeFrogs.

Daniel da Silva ist Indiespiel-Entwickler. Er macht zusammen mit Angela Reinert unter dem Namen SmokeSomeFrogs experimentelle Spiele wie Intra-System: Trust Issues und Flufftopia (2018). Er ist auf Twitter als Moaning_Clock zu finden. YouTube-Kanal von SmokeSomeFrogs.

Behandelte Spiele und Texte:

The Elder Scrolls III: Morrowind. 2002. Entwickler/Publisher: Bethesda Game Studios. Plattform: PC/Xbox.

The Stanley Parable. 2013. Entwickler/Publisher: Galactic Cafe. Plattform: PC/Mac/Linux.

The Walking Dead: A Telltale Game Series. 2012. Entwickler/Publisher: Telltale Games. Plattform: PC/Mac/Linux/PS3/PS4/Xbox 360/Xbox One/Android/iOS.

Morris, Dave & Jamie Thomson (1995). Sagaland: Auf dem blutroten Meer. Deutsch von Astrid Frank. Ravensburger Buchverlag 1998.

Morris, Dave & Jamie Thomson (1995). Sagaland: Die endlose Steppe. Deutsch von Astrid Frank. Ravensburger Buchverlag 1999.