Spielen mit Sprache in einem Spiel über Sprache

Syntagma verbindet Storytelling und Spaß, um in einem Syntax-Seminar vermeintlich trockene Inhalte zu vermitteln. Gastbeitrag von Katja Politt.

In einem Spiel, in dem es dezidiert um Sprache geht, wird auch mit Sprache gespielt. Da trifft man auf Vorfeldhamster und Adverb-Anakondas, bahnt sich seinen Weg durch das Dickicht des Wortartenwalds und überquert die gefährlichen Höhenzüge des Satzgebirges im sagenumwobenen Land Syntagma. Syntagma ist gleichzeitig der Name des Spiels, das eine gamifizierte Variante eines Seminars zu syntaktischer Analyse an der Leibniz Universität Hannover ist. Es nutzt Storytelling und Gamification, um die Lernmotivation der Studierenden zu fördern. Technisch umgesetzt ist es als textbasiertes Abenteuer in ILIAS.

Muss denn immer alles Spaß machen?

Die Motivation für das Spiel kommt aus der Praxis: Das Seminar “Syntaktische Analyse” ist ein Pflichtkurs, der sich wenig Beliebtheit erfreut, da er viel grammatische Terminologie und das Erlernen bestimmter analytischer Verfahrensweisen beinhaltet. Zahlreiche Studierende in diesem Kurs sind angehende Lehrkräfte, die später ein solides Grammatikwissen für die Vermittlung in der Schule brauchen. Die meist abstrakt wirkenden Inhalte erfordern zudem viel selbstständiges Üben. Schon lange habe ich diesen Kurs als Inverted Classroom gestaltet, um diese Übungsphasen in die gemeinsame Zeit im Seminar zu legen. Der Vorteil davon ist, dass aufkommende Fragen bei der Bearbeitung von Übungsaufgaben gemeinsam im Plenum diskutiert und beantwortet werden können. Inverted Classroom als Methode klingt daher zunächst didaktisch attraktiv, hat aber einen Haken: Das Konzept steht und fällt mit der sorgfältigen Vorbereitung der Inhalte. Diese sind aber wie gesagt recht abstrakt und beinhalten viel Übung. Es geht also darum, Anreize zu schaffen, um zur gründlichen Vorbereitung zu animieren. Ein häufiger Einwand, den ich an dieser Stelle besonders von Kolleg:innen höre, ist, dass ja nicht immer alles Spaß machen müsse. Das ist natürlich so. Aber Spaß bei etwas zu haben, schadet nun wirklich nicht. Also: Syntagma to the rescue.

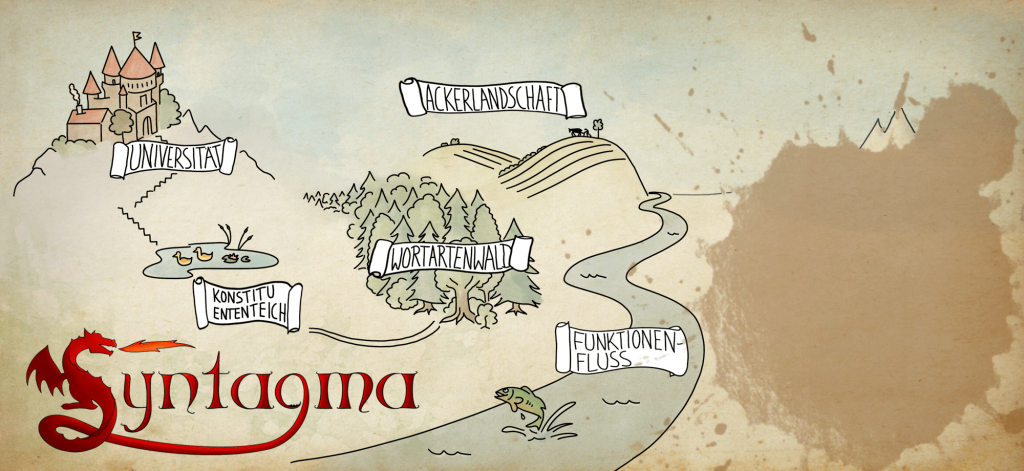

Abbildung 1: Landkarte von Syntagma. CC BY 4.0 Martha Herbold

Dazu, was Syntagma ausmacht und wie es aufgebaut ist, wie es entwickelt wurde und welche Qualitätssicherungsmaßnahmen getroffen wurden, gibt es diverse Blogposts und auch eine Publikation. Ganz allgemein ist Syntagma so aufgebaut, dass jede Station der Geschichte einer inhaltlichen Einheit im Seminar entspricht, von der einführenden Sitzung bis hin zur Probeklausur, die man in Syntagma so ablegt, dass man gegen den Uralten Determinativdrachen antritt. Dabei spielen Spieler:innen die einzelnen Stationen nach und nach frei. Alles, was rechts vom Funktionen-Fluss zu finden ist, wird erst beim Durchspielen offenbart.

An der Karte ist vielleicht schon ersichtlich, dass Orte und Wesen und Syntagma so benannt sind, dass sie auf die Inhalte passen. Dabei beruht die Benennung immer auf Konzepten, die auch im Kurs vorkommen – entweder in Syntagma selbst oder später in den Sitzungen vor Ort. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Orte in Syntagma und anschließend auf die Wesen, die dort leben und denen man auf seinem Weg begegnet.

Syntaktisch-fantastische Orte

Schon der Name des Spiels, Syntagma, ist natürlich eine Anspielung auf seine Inhalte. Zu Beginn jedes Kapitels gibt es ein kurzes, einführendes Video zu eben diesen Inhalten. Im Video vom ersten Kapitel wird erklärt, was ein Syntagma ist. Für Nicht-Eingeweihte klingt der Name womöglich erstmal mystisch und ein wenig episch – was genau der Grund ist, weshalb das Spiel so heißt. Das ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern war ein Vorschlag von einer lieben Kollegin. Danke, Sylvia!

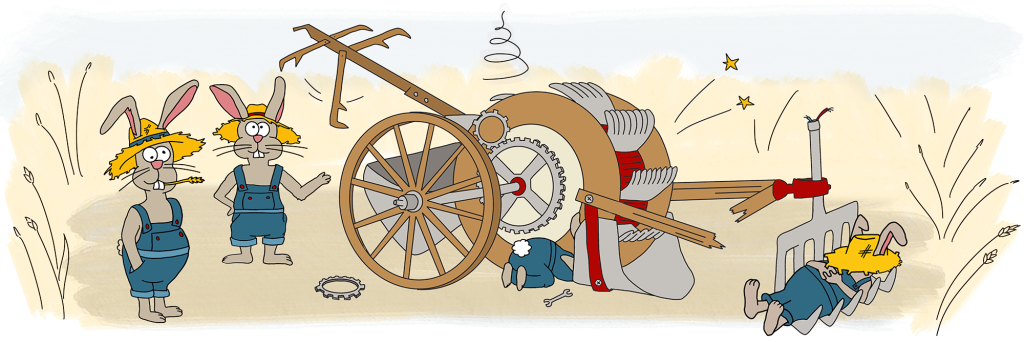

Abbildung 2: Verwirrte Konstitu-Enten am Konstitu-Enten-Teich. CC BY 4.0 Martha Herbold

Jede Station auf der Karte ist ein anderer Ort. Die Benennung ist dabei zum Teil transparent und direkt auf die fachlichen Inhalte des Kapitels bezogen:

- Am Konstitu-Enten-Teich lernt man über Konstituenten, formale Teile eines Satzes. Das Wortspiel hat sich natürlich angeboten und ist häufig auch das Lieblings-Wortspiel der Studierenden. Wenn es um den Fachbegriff Konstituente geht, werden diese immer zusammengeschrieben. Die Tierchen heißen Konstitu-Enten, immer mit Bindestrich. Dass diese Bezeichnungen sich so ähnlich sind, war bisher kein Problem.

- Im Wortartenwald lernt man tatsächlich über Wortarten.

- Am Funktionen-Fluss lernt man über syntaktische Funktionen, also Satzglieder und Attribute.

Teilweise erschließt sich die Benennung der Kapitel aber nicht über die fachlichen Inhalte, sondern über die Rolle der Stationen in der übergreifenden Geschichte, durch die man sich spielt.

Abbildung 3: Kasuskaninchen mit kaputtem Phrasenmäher. CC BY 4.0 Martha Herbold

- In der Ackerlandschaft geht es um Phrasen. Das scheint auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun zu haben, bis man erfährt, dass hier die Kasuskaninchen ihre Felder mit Phrasen bestellen und deshalb auch einen Phrasenmäher besitzen. Hier war der Wortwitz vor dem Kapitelinhalt da – der Inhalt wurde passend zum Phrasenmäher geschrieben.

- Ausgrabungsstätte, Labyrinth und Drachenhöhle sind wohl am wenigsten transparent mit den Inhalten verknüpft. Sie beschreiben eher das örtliche Setting der Kapitel im Land Syntagma. Trotzdem passen sie natürlich auch zu den Inhalten: An der Ausgrabungsstätte geht es um Passive und unpersönliche Formen, die man von einer Archäologin (Prof. War-Mal) lernt. Im Labyrinth muss man seinen Weg durch ein Gewirr komplexer Sätze finden. In der Drachenhöhle, wie der Name sagt, trifft man endlich auf den Uralten Determinativdrachen.

Ein wenig dazwischen steht das Kapitel Das Satzgebirge. Hier lernt man über Stellungsfelder und Klammerstrukturen im deutschen Satz. In dem Kontext kam einmal in einem Review-Verfahren die Kritik, dass es merkwürdig sei, dass das Thema Stellungsfelder nicht auf tatsächlichen Feldern, sondern in einem Gebirge verortet ist. Die Antwort liegt aber eigentlich auf der Hand, denn Felder tauchen ja schon vorher in Form der Ackerlandschaft im Spiel auf und den Witz mit dem Phrasenmäher wollten wir nicht aufgeben.

Syntaktisch-fantastische Wesen

Es gibt zahlreiche Wesen in Syntagma, denen man im Laufe seiner Reise begegnet, und die einem helfen oder einen aufhalten, je nachdem. Es sind zu viele, um sie hier einzeln aufzuzählen, stattdessen möchte ich mich mithilfe einige Beispiele auf die Benennungsprinzipien beschränken:

Das wohl präsenteste Wesen in Syntagma ist Evidentia, eine Eule, die Spieler:innen als Tuhu-torin begleitet.

Abbildung 4: Evidentia, Tuhu-torin in Syntagma, CC BY 4.0 Martha Herbold

Die Anspielung des Namens wird in Syntagma selbst nicht aufgeklärt: Es handelt sich um eine weise Eule, die vieles aus vielen Quellen weiß. Ihr Name ist eine Anspielung auf das Konzept der Evidentialität in der Linguistik. Evidentialität bezeichnet, grob gesagt, woher man etwas weiß (Hat man es von jemandem gehört, selbst gesehen, irgendwo gelesen, …). Gemeinsam mit Evidentia bestreitet man alle Abenteuer. Wo nötiges Fachwissen fehlt, ist sie mit ihrem umfangreichen Syntax-Wissen stets zur Stelle und hat eine Erklärung parat.

Die meisten Wesen in Syntagma haben jedoch Namen, die den linguistischen Konzepten entsprechen, in deren Kontext man ihnen begegnet. Diese Namen folgen immer dem Schema [Fachbegriff]+[Tier]. Diese Reihenfolge galt genauso für das Ausdenken der Namen. Der jeweilige Fachbegriff stand zuerst fest und dann wurde ein passendes Tier dafür gesucht. Das ist bei Gamification und Storytelling nicht viel anders als bei einer klassischen Seminargestaltung, bei der ebenfalls die Inhalte zuerst feststehen und die Methode idealerweise auf die Inhalte abgestimmt wird. So entstanden die bereits genannten Konstitu-Enten und Kasuskaninchen ebenso wie beispielsweise Gradpartikelgoblins, Nachfeldhamster, Nebensatznashorn, Satzklammersalamander, Artikel-Akitas oder Lexikonlibellen. Die Alliterationen wären natürlich nicht zwingend notwendig gewesen, aber sie boten uns bei der Entwicklung der Geschichte ein produktives und einfach zu verwendendes Schema für die Benennung der Wesen.

Neben Evidentia gibt es noch zwei Ausnahmen zu der Alliterations-Idee. Oder genauer gesagt: Es gab anderthalb Ausnahmen. Es gibt nämlich auch Tim. Tim ist ein Wackernagel-Wiesel, das durch seinen linguistisch inspirierten Namen grundsätzlich wieder ins Schema passt und damit eigentlich nur eine halbe Ausnahme ist. Im Spiel verwehrt Tim Spieler:innen den Weg über die Brücke über den Funktionen-Fluss, indem es Spieler:innen drei Fragen stellt: Was ist euer Ziel? Was ist eure Lieblingsfarbe? Was ist ein Beispiel für eine komplexe Nominalphrase, die eine europäische oder afrikanische Schwalbe enthält? Die Fragen sind auch der Grund für die Wahl von Tim als Namen für das Wiesel, denn er ist eine Anspielung auf Monty Python und den Zauberer Tim. Zu guter Letzt die tatsächliche zweite Aus-Name neben Evidentia: Sir Imo. Sir Imo ist ein Emu, dem man im Wortartenwald begegnet. Sein Name ist eine Anspielung auf Wolfgang Imo, dessen Grammatik die Grundlage für die in dem Kapitel verwendete Wortartenklassifikation bildet. Wer sich jetzt fragt, ob wir gefragt haben, ob das okay ist: Ja, haben wir!

Syntaktisch-fantastische Gegenstände

Was wäre eine Abenteuer-Geschichte ohne Gegenstände, die man finden, reparieren, benutzen, zurückholen oder jemandem aushändigen muss. Der erste Gegenstand, dem man in Syntagma begegnet, ist der Du-huden, den Evidentia dem Uralten Determinativdrachen geliehen hat. Dahinter verbirgt sich natürlich eine Anspielung auf den Duden, gepaart mit der für Evidentia typischen Eulen-Sprachmarotte, alle Wörter, wo es möglich ist, mit -uhu- auszu-hu-sprechen. Auch die Landkarte ist Opfer eines Wortspiels. Denn: Evidentia bezeichnet diese Karte als Flyer. Schließlich kann sie als Eule ja fliegen.

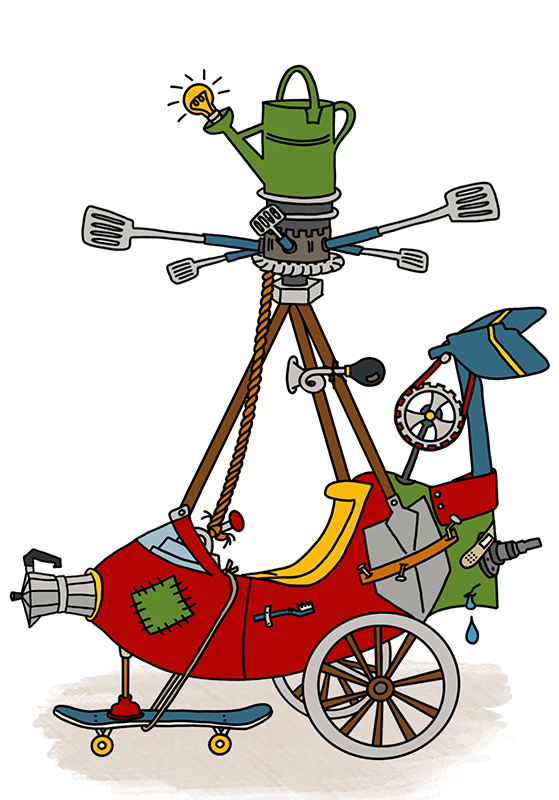

Neben kleinen Gegenständen finden sich aber auch große, wie der Fleugonator 9001. Das ist nicht nur eine prächtige, Goblin-gebaute Maschine, sondern sie enthält auch die fehlenden Teile des Phrasenmähers, die man in der Ackerlandschaft beschaffen muss. Dem Phrasenmäher als Wortwitz-Gegenstand sind wir ja schon an anderer Stelle begegnet. Die Versionsnummer des Fleugonators musste 9001 sein, damit sie größer als 9000 ist, und er heißt ehrlich gesagt nur deshalb so, weil ich nach einer Verballhornung des Wortes Flugmaschine gesucht habe und -nator mir in Anlehnung an den Terminator wie ein geeignetes Suffix für Maschinen-Wortbildung erschien. Fleugonator heißt er dann, weil Flugonator mir zu langweilig gewesen wäre. Manchmal haben Benennungspraktiken auch sehr einfache Erklärungen.

Abbildung 5: Fleugonator 9001, CC BY 4.0

Jedenfalls fehlen dem Phrasenmäher ein paar Teile, die die Gradpartikelgoblins im Fleugonator 9001 verbaut haben, nachdem sie diese gestohlen haben: einen Konjunktionskapazitator, einen Nupsi mit Lasche, einen Universal-Verbalrahmen, eine Präpositionaldichtung, eine Infinitivkupplung, eine Partizipialbremse und einen Adverb-Achszapfen. Wie man schon sieht, sind das hier nicht alles Alliterationen. Der Benennung lag eine andere Idee zugrunde: Es sollten alles Teile sein, die man tatsächlich in einer Maschine bzw. einem Motor finden würde. Es durften aber auch einige Anspielungen nicht fehlen, wie die auf den flux capacitator aus “Zurück in die Zukunft”, der auf Deutsch eigentlich Fluxkompensator heißt. Ebenso wichtig war die Verbindung zu den Phrasentypen, bei deren Erklärung man die Teile dann entdeckt. Nur für ein Teil und einen Phrasentyp fiel mir nichts mehr ein. Und wie heißen irgendwo dran befestigte Dinge, für die einem nichts einfällt? Nupsi.

Es ist okay, dass Sachen Spaß machen

Um ehrlich zu sein, wäre es auch möglich gewesen, Orte, Wesen und Gegenstände in Syntagma nicht nach den beschriebenen Mustern zu benennen. ‚Kaninchen‘, ‚Enten‘ oder ‚Schraubenzieher‘ hätte auch gereicht, um zu beschreiben, was wir beschreiben wollten. Aber diese Benennung hat natürlich den Vorteil, dass man sie sich einfacher merken kann, weil sie einen zum Schmunzeln bringt. Im Seminar habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Studierenden die Stationen und Inhalte miteinander assoziiert haben. Wenn sie auf etwas nicht gekommen sind, reichte häufig ein Hinweis wie „Darum ging es in der Ausgrabungsstätte“, um sie wieder darauf zu bringen. Das ist natürlich jetzt eine subjektive Meinung, aber mein – subjektiver – Eindruck war, dass es besser funktionierte als beispielsweise „Das haben wir vor drei Sitzungen besprochen“. Übrigens auch für mich selbst: Ich kann ebenso genau sagen, an welcher Stelle der Geschichte in welchem Kapitel ein Inhalt, ein Fachbegriff oder ein Konzept vorkommen. Das ist natürlich auch so, weil ich einen Großteil der Geschichte selbst oder wenigstens mitgeschrieben habe, und es ist ähnlich, wenn ich ein ‘normales’ Seminar gestalte. Die Einbettung in die Geschichte hat mir als Lehrende aber doch geholfen, genauer zu behalten, wann genau welcher Inhalt behandelt wurde. Der Gamification-Aspekt und der Spaß bei der Sache helfen dann zusätzlich, wenn ich dasselbe Seminar zum zehnten Mal gebe und sonst Langeweile aufzukommen droht.

Abbildung 6: Drachenschwanz, CC BY 4.0 Martha Herbold

Katja Politt ist Sprachwissenschaftlerin und findet, dass ‚didaktisch wertvoller Quatsch‘ Lehre besser macht. Sie unterrichtet gerne Themen wie Grammatik oder Statistik, die sie durch den Einsatz von Gamification und Storytelling nahbarer macht. Ihre Lehrmaterialien veröffentlicht sie als Open Educational Resources auf twillo, so auch alles zu Syntagma.

Eine Antwort

[…] Spielen mit Sprache in einem Spiel über Sprache […]