Paperwork vs. Paperplay: Skizze einer Mediengeschichte des Kartenspiels

Tricksen, Tauschen, Stapeln: In seiner Mediengeschichte des Kartenspiels nimmt sich Simon Huber den Grundoperationen des Kartenspiels an, denn Fingerfertigkeit gehört zum Medium. Ein Beitrag zum Sammelband Exploring Card Games.

Rund um das Objekt der Karte bildet sich nicht bloß eine sauber zu trennende Spiel-Kategorie. Kartendecks sind Teil anderer Gesellschaftsspiele (oder auch Solitaires); sie werden zum Orakeln genutzt, und – nicht zu vergessen – sind typischer Teil der Performances von Bühnenmagieren. Der folgende Essay versucht die besondere Rolle der Spielkarte in der Mediengeschichte zu verdeutlichen und möchte dabei die Herangehensweise der Kulturtechnikforschung exemplarisch darstellen: Dieses Artefakt steht hier Modell, weil es gut geeignet um eine spielerische Qualität herauszuarbeiten, die jedoch nicht nur (wohl zunächst) in ihrer materiellen Beschaffenheit liegt, sondern eben auch in ihren Möglichkeiten kollektives Spielgeschehen zu organisieren. Kartenspiel besteht im Wesentlichen aus Tricksen, Tauschen und Stapeln. Durch diese Operationen lässt sich individuell ein Spielraum navigieren. In diesem überlagern sich Anforderungen des Wissens, des Zufalls und der Geschicklichkeit. Spielkarten stehen prototypisch für ein Charakteristikum, das man Ludizität nennen könnte. Karten als Objekte mit hoher Spielbarkeit katalysieren eine Tätigkeit, die nicht nur verspielte Fingerfertigkeit in Bezug auf die spezifische Materialität demonstriert (z.B. Jonglieren), sondern auch komplexe Interaktion strukturiert, als ein Taktieren ermöglicht.

Simulakrum des Spielraums

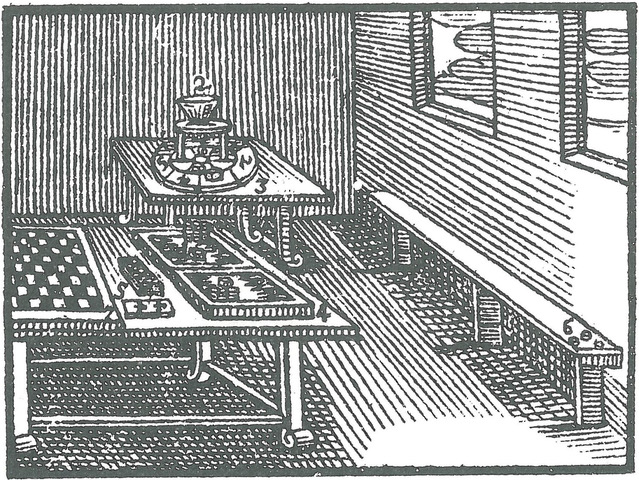

Eine sehr frühe Bestandsaufnahme der bekannten neuzeitlichen Gesellschaftsspiele liefert Jan Amos Comenius: In seinem Lateinlehrbuch, dem Orbis pictus (1658) sind die wichtigsten Beispiele nicht nur gelistet, sondern auch in einem Bild (Abb. 1) enzyklopädisch angeordnet. Bei näherer Betrachtung wird ein besonderes Arrangement augenfällig; diesem liegt eine visuelle Argumentation zugrunde, die der wörtlichen Beschreibung eine interessante Wendung gibt.

Abb 1. Kapitel “CXXXIV. Ludus Aleae. Das Bretspiel” des Orbis pictus (1658)

Mit den Würffeln spielen wir / entweder der meinsten Augen; oder wir werffen sie durch den Triechter auf ein Bret so mit Zahlen bezeichnet / und dieses ist ein Glückspiel der Spitzbuben. Mit Glück und Kunst spielt man / mit den Steinen im Spielbret / und mit der Karte. Mit Schiebsteinen spielen wir auf der Schießtafel [Peilik,] da allein die Kunst regiret. Das Sinnreicheste Spiel ist / das Schachspiel / da gleichsam zwey Kriegsheere gegeneinander ziehen.

Der Erklärtext ist klimaktisch organisiert; er schreitet von der niedrigsten Kategorie dem Würfelspiel – dem schlichten Glücksspiel der Spitzbuben – bis zum Schach hinauf, dem “sinnreichsten Spiel”. Nicht weiter kommentiert werden die Karten. Sie liegen in der Mitte zwischen Backgammon- und Schachbrett, welches links aus dem Bild herausragt. Genau in dieser Mittelposition zeigt sich die besondere Funktion der Karten, die so fast unbeachtet herumliegen: Sie können sowohl auf der Tischebene der Brettspiele operieren, zugleich aber viel modularer arrangiert, gekachelt, aufeinander gelegt, sortiert und in einer Hand verborgen werden und aus dieser gespielt werden. Wie auch das Backgammon sind sie eine Mischung aus Glück und Geschick. In der Mitte des Bildes trifft der Zufall von oben, als Würfel herabfallend auf seine geschickte Handhabe, die entlang des Backgammonbrettes in die virtuelle Tiefe des Bildes reicht. Noch mehr verlängert ist diese Achse der Geschicklichkeit ganz rechts an der Wand des Bildausschnitts, im Fall der Schießtafel, auf der “allein die Kunst regiert.”

Während also der Text eine klare Hierarchie verdeutlicht, von den frivolen Glücksspielen über die kunstvollen Geschicklichkeitsspiele bis hin zum ingeniösen Strategiespiel, das weder Zufall noch raffinierter Handhabe bedarf, ist im Bild diese Typologie als ein Scheideweg dargestellt; eine Gabelung, an der Backgammon als Würfel- und Brettspiel gleichermaßen steht: In der Ebene des Spieltisches vermischen sich auf unterschiedliche Arten und Weisen Glück und Geschick, während das Kartendeck schon einen Schritt weiter in Richtung eines von diesen beiden Faktoren gereinigten Konflikts liegt.

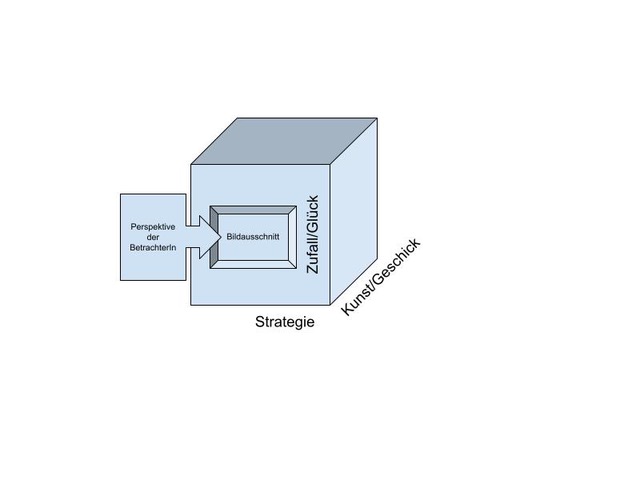

Die Operationen des Kartenspiels können so als Vermittler zwischen drei Dimensionen begriffen werden: Die Höhe des Spielraums markiert den Bereich des Zufalls, die Tiefe das Regime der Geschicklichkeit (ars), und die Breite die kognitiven Operationen von Strategie und Taktik. Als aufgestapeltes Papier (Talon) generieren sie zufällige Sequenzen; auf dem Spieltisch ausgelegt synchronisieren sie Spielhandlungen; im verdeckten Blatt steuern sie Informationsflüsse und Bluffstrategien. Aus dieser Position im Zentrum ergeben sich jene elementaren Spieloperationen, die den Möglichkeitsraum des Kartenspiels aufspannen (Abb. 2).

Abb 2. Schematische Darstellung des Spielraums nach Comenius

Diese mediale Zentralstellung der Karte gewinnt eine besondere historiographische Brisanz, wenn man sie vor dem Hintergrund der „Epoche des Papiers“ (Müller 2012) betrachtet. Seit der Frühen Neuzeit fungiert Papier nicht nur als Träger von Schrift und Bild, sondern als infrastrukturelles Fundament bürokratischer Herrschaftspraktiken: von der geheimen Verwaltung machtpolitischer Informationen über polizeiliche Registraturen bis hin zu den vertragsrechtlichen Apparaten bürgerlicher Kapitalisierung. In dieser Ordnung avanciert Papier zu einem unentbehrlichen Bestandteil moderner Machttechniken – und das Kartenspiel lässt sich als miniaturisiertes Nachbild dieser Machtverhältnisse begreifen: Adornos Deutung zufolge liefert Spiel das “Nachbild unfreier Arbeit” – quasi eine Zwangsneurose überforderter Arbeitskraft, die noch nicht ausgebeutete Energie in regelgebundenes Spiel investiert. Der Fabrikarbeiter setzt seine Tätigkeit am Glücksspielautomaten fort und liefert sich außerhalb der Arbeitszeit dem Schicksal aus – in wahnwitziger Konformität mit neoliberaler Ideologie und ihrem unerfüllten Leistungsversprechen. Adorno ist hier ganz in Opposition zur klassischen kulturanthropologischen These Huizingas, welcher meint, dass „alle Kultur ursprünglich gespielt“ wird. Das passt aber eigentlich sehr gut zur Vermutung, dass das Kartenspiel überhaupt erst den Bedarf an Papier weckte, so dass in Europa die Kapazitäten der seiner Produktion entwickelt wurden: Die Mühlen und Schöpfer mussten erst so viel Papier bereitstellen, dass überhaupt die Idee eines Buchs als Massenware geboren werden konnte. Medienhistorisch stand die Spielkarte aus dem Blockdruck der typographischen Medienrevolution Pate. Als ein solcher Vorläufer des Druckwerks erlebte das Kartenspiel in jüngster Zeit einige Innovationsschübe, vielleicht gerade als Spiegel jener ausgetrockneten, administrativen Papiere, der Formulare und Ordner, die es heute imitiert, ironisiert oder reinszeniert.

Die Untersuchung dieser Verbindungslinie ist umso dringlicher, als die gegenwärtige Rede von der Digitalisierung in vielen Bereichen zum Euphemismus für eine verschärfte Bürokratisierung geworden ist. Bildschirmmasken, Formularportale und algorithmisch gesteuerte Workflows ersetzen nicht etwa alte Papierapparate, sondern übersetzen deren Logiken in neue, oft noch intransparantere Medienformen. Das Kartenspiel bietet hier ein kulturgeschichtliches Prisma, in dem sich diese Transformation in komprimierter Form beobachten lässt – als gleichzeitige Praxis von Papierarbeit und Spiel, von Verwaltung und kontingentem Handeln.

David Graeber (2015) hat in seiner Diagnose der totalen Bürokratisierung unserer Gegenwart gezeigt, wie umfassend die Expansion administrativer Verfahren die einzelnen Leben überformt – messbar nicht zuletzt am inflationären Gebrauch des Begriffs „paperwork“. Gemeint ist nicht nur die zunehmende Papiermenge, sondern das Gefühl, vom Ausfüllen, Sortieren und Überprüfen unablässig in Anspruch genommen zu werden. Selbst dort, wo Papier längst durch digitale Interfaces ersetzt ist, wirken seine Logiken fort: Die Bildschirmmaske ist der neue Vordruck, das Dropdown-Menü der standardisierte Verwaltungsakt. Graeber macht deutlich, dass Bürokratie nicht nur eine Verwaltungsform ist, sondern eine Erfahrung, die unser Verhältnis zu Zeit, Aufmerksamkeit und sozialer Interaktion formt – oft als Einschränkung, als struktureller Zwang zur regelkonformen Selbstorganisation.

In dieser Perspektive erscheint auch das Kartenspiel als „paperwork“ – allerdings in umgekehrter, spielerisch gewendeter Form. Während bürokratische Papierarbeit auf Effizienz, Dokumentationspflicht und Kontrolle abzielt, erlaubt das Kartenspiel die zweckfreie Erprobung derselben Handgriffe: Mischen, Sortieren, Ablegen, Verdecken, Offenlegen. Es ist eine ästhetische Umkehrung administrativer Routinen – und gerade dadurch eine kulturelle Form, in der sich Macht- und Arbeitslogiken miniaturisiert, ritualisiert und sozial inszeniert wiederfinden und so endgültigen Festschreibungen ausweicht.

Georges Perec forderte mehr Aufmerksamkeit für das „infra-ordinaire“, das Unter-Alltägliche, das sich der heroischen Erzählung entzieht und im scheinbar Nebensächlichen sedimentiert. Karten gehören zu diesen unscheinbaren Gegenständen, deren Handhabung eine ganze Kulturtechnik erschließt – eine, die zwischen Trivialität und strategischer Komplexität changiert. Wer die Spielkarte untersucht, untersucht nicht nur ein Spielgerät, sondern eine alltägliche Form des Weltzugangs, in der sich Ordnungs- und Zufallsprinzipien in der Hand halten lassen. Hier setzt dieses Essay zum Entwurf einer eigenständigen Mediengeschichte der Spielkarte an. Bisherige medienhistorische Narrative behandeln Karten meist randständig: als Druckerzeugnisse der Spiel- und Unterhaltungsindustrie oder als Teil einer allgemeinen Kulturgeschichte des Spiels. Doch gerade ihre Doppelstellung – als Gebrauchsobjekt des Spiels und als standardisiertes Papierterritorium – prädestiniert sie dazu, die lange Geschichte des „paperplay“ zu schreiben: von den Holzschnittkarten der Frühen Neuzeit über die standardisierten französischen Blätter, Tarots und regionalen Varianten bis hin zu den Designexperimenten des 20. Jahrhunderts mit klassischen Französischen Karten (z. B. Edita Mosers Entwürfe) und den digitalen Umsetzungen in Computerspielen.

Ein Blick auf aktuelle Spieletrends verdeutlicht diese Relevanz: Das Genre der Deckbuilders lebt von der permanenten Anpassung des Kartensatzes – ein Prozess, der nicht nur Spielbalance verändert, sondern auch das Medium Karte selbst als dynamische Informationsarchitektur im Intefacedesign sichtbar macht. Die Spielkarte wandert so zwischen analogen, hybriden und rein virtuellen Medienumgebungen – und bleibt dennoch als kulturelle Technik erkennbar.

Eine mediengenealogische Untersuchung dieser Entwicklung erlaubt, die Spielkarte als Knotenpunkt zwischen Spiel, Herrschaft und Wissensorganisation zu begreifen – und damit als Schlüsselfigur einer kritischen Ludologie. Eine solche Ludologie könnte die Spielkarte nicht nur als kulturelles Artefakt, sondern als epistemisches Werkzeug fassen: als Mittel zur Aushandlung von Regeln, zur Generierung von Zufall, zur Ordnung und Synchronisation kollektiver Handlungen. In diesem Sinne bildet sie nicht nur die Geschichte des Spiels ab, sondern ist ein stiller Zeuge der andauernden „Epoche des Papiers“ und deren Transformation in die Gegenwart der digitalen Bürokratie.

Einsatz der Kulturtechnikforschung

Mit dem richtigen theoretischen Rahmen ist die Spielkarte der Schlüssel zu einer genealogischen Gegenwartsanalyse. Dazu muss die spezifische Medialität dieses Artefakts erfasst werden. Die Kulturtechnikforschung bietet hier einen entscheidenden Zugriff: Medien erscheinen nicht als statische Objekte oder bloße Kommunikationskanäle, sondern als operative Ketten, in denen sie eingebunden sind – als konkrete Abfolgen von Handlungen, Gesten und materiellen Arrangements, durch die Wissen erzeugt und stabilisiert wird. In diesem Verständnis ist die Spielkarte nicht nur ein bedrucktes Stück Papier, sondern das zentrale Element eines komplexen technischen Ensembles: die Hände, die mischen und austeilen, der Tisch, der das Spiel räumlich kontextualisiert, der Blick, der Muster erkennt, die stillschweigende Aushandlung von Regeln und Konventionen im Kollektiv.

Ein solcher Blick auf die Operationen des Spiels erlaubt es, die Karte als Scharnier zwischen unterschiedlichen Wissensregimen zu verstehen: von der Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitstheorie über die Standardisierung im Bürokratiewesen bis hin zu okkulten Korrespondenzsystemen im Tarot oder zur algorithmischen Zufallsberechnung in digitalen Kartenspielen. Jedes dieser Regime schreibt sich materiell in Format, Bildsprache und Handhabungskonventionen der Karte ein. Eine medienhistorische Perspektive, die sich auf Kulturtechniken stützt, kann daher kartieren, wie ein einziges Medium zwischen Bereichen vermittelt, die in der disziplinären Geschichtsschreibung oft voneinander getrennt werden. Aber nur, wenn der ludologischen Funktionsweise auch Rechnung getragen wird.

Als zentraler Strang all dieser unterschiedlichen Diskurse ist jener der Wissensvisualisierung. Spielkarten waren seit jeher mehr als bloße Träger von Spielsymbolen: Sie sind kompakte, portable Flächen zur Anordnung und Neuordnung symbolischer Information. In der Frühen Neuzeit finden wir Karten im didaktischen Kontext, als mnemotechnische Hilfsmittel, moralische Allegorien oder Instrumente politischer Satire. Diese Vielseitigkeit macht sie zu einem Vorläufer moderner Informationsgestaltung: Sie verdichten strukturierte Symbolmengen auf kleinstem Raum und ermöglichen deren flexible Rekombination. Die Untersuchung dieser visuellen Regime – von Holzschnitt und Schablonendruck des 15. Jahrhunderts über die Ästhetik der Chromolithografie bis hin zu abstrakten Musterkarten oder künstlerischen Indie-Decks – ist zentral, um den Beitrag der Karte zu kognitiven und wahrnehmungsästhetischen Praktiken zu verstehen. Und auch wenn sie bloß gespielt werden, für keinen pädagogischen Zweck instrumentalisiert werden, vermitteln sie ja doch zumindest die Regeln des Spiels und das Minimum an Praxis, das es braucht, um teilzunehmen und auch selbst Spiele zu erfinden: Die Ordnung der Farben, die Quartette, die Sequenzierungen durch Zahlenfolgen.

Hier wird letztlich auch die Notwendigkeit ethnografischer Feldforschung ersichtlich. Während das historische Archiv die materiell sedimentierten technischen und symbolischen Schichten der Spielkarte rekonstruiert, kann nur die teilnehmende Beobachtung sichtbar machen, wie diese Ebenen im Alltag reaktiviert werden. Eine Tarockrunde im Wiener Kaffeehaus etwa offenbart eine spezifische Choreografie von Gesten, Pausen und Gesprächsritualen – eine zeitliche Struktur, die ebenso sehr zum Medium gehört wie die bedruckte Oberfläche. Auch die Beobachtung von Turnieren im Bereich der „Collectible Card Games“ zeigt, wie Spielende nicht nur Decks manipulieren, sondern Meta-Strategien aushandeln, Karten als Quasi-Währungen handeln und ihre Sets individuell gestalten.

Solche Beobachtungen machen auch den Übergang zur digitalen Karte greifbar. Auf Plattformen wie Hearthstone oder Magic: The Gathering Arena ersetzen Klicks und Animationen die Handbewegungen, doch die Logik der Deck-Konstruktion, der Ziehwahrscheinlichkeiten und der kartenbasierten Strategie bleibt erhalten. Hier läge die ethnografische Aufgabe darin, nachzuzeichnen, wie sich die Kulturtechnik des Kartenspiels in der digitalen Sphäre fortsetzt, transformiert oder sogar intensiviert – und ob diese digitalen Praktiken wiederum auf analoge Spielformen zurückwirken. Hier wiederum ist interessant, wie das Artefakt der Spielkarte selbst ein Bindeglied ist, das einen kohlenstoff-weltlichen Spielraum, wie ihn uns die frühe Neuzeit in Druckerschwärze präsentiert, mit rezenter digitalen Kultur verbindet und dem von ihr mittels Computertechnik virtualisierten Raum. In der Zusammenführung von historischer Analyse der Wissensvisualisierungen einerseits, und ethnografischer Beobachtung andererseits entsteht eine mediengeschichtliche Erzählung der Spielkarte, die sowohl technologischem Determinismus als auch rein formalistischen Spieltheorien entgeht.

Im Rahmen dieses Essays kann nur ein Skelett präsentiert werden, von dem aus aber diverse historische Momente und lokale Spezifika des Kartenspiels sich adressieren lassen. Die Karte erscheint als technischer Raum, kulturelles Symbol und Ort verkörperter Praxis zugleich; die Kulturtechniken des Kartenspiels verbinden Körper, Raum und Kollektive (Dünne et al. 2020). Präziser: durch drei grundlegende Operationen wird der Spielraum entfaltet, orientiert und durchmessen: Stapeln, Tauschen und Tricksen bilden als Set eine Praxis, die das eingangs veranschaulichte Spielzimmer, der sich zwischen zufälliger Höhe und taktischer Ebene (kunstvoll manipulierbarer Länge mal strategischer Breite) systematisch aufspannt und durch Spielgeschick manövriert. Die Karte selbst macht durch Vorder- und Rückseite auch Innen und Außen dieses Raumes ersichtlich.

Diese integrierte, genuin ludologische Perspektive bietet auch einen kritischen Zugang zu gegenwärtigen Konfigurationen von Bürokratie und Spiel: Sie zeigt, wie die Dispositive eines jahrhundertealten Papiermediums in digitalen Formen fortbestehen, wie spielerische Rekombination administrative Ordnung modellieren oder unterlaufen kann, und wie das kleine Rechteck der Karte weiterhin zwischen Zufall und Kontrolle, Freiheit und Regulation, Intimität und Abstraktion vermittelt.

Die Grundoperationen des Kartenspiels

Das Kartenspiel kennt viele Typen von Spielerinnen und Spielern. Es ist zugleich das Herrschaftsinsignium der Bühnenmagier, die über die Bühne als Reich der Performance gebieten. Im Reich dieser „raren Kunst“ wird das ludische Kartenspiel von Effekthascherei geradezu durchdrungen. Sein Tricksen markiert die elementare Grenze zwischen den Eingeweihten, die um die Manipulation wissen, und jenen, die bereit sind, sich von der Illusion täuschen zu lassen. Hier verläuft die Trennlinie zum Falschspieler, der nicht willens ist, sich an die am Spieltisch implizit geltenden Abmachungen zu halten – ein Betrüger, für den wir, wie Huizinga bemerkt, immer noch mehr Sympathie empfinden können als für den Spielverderber, der die gemeinsam aufrechterhaltene Illusion gänzlich zerstört. Diese „Einspielung“ – man könnte Illusion in diesem Sinne wörtlich so übersetzen – nimmt ihren Ausgang in einem Kartensatz, dessen vollständiger Inhalt bekannt ist, dessen ungebundene Ordnung jedoch nur zufällige Reihungen erlaubt.

Jeder Eintrag in dieser SpielerInnen-Typologie (wie vollständig diese auch sei), egal an welcher Stelle in der jeweiligen Profi-Karriere, bedient sich derselben elementaren Techniken, die das Spielen einer Karte rekurrieren. Insofern ist der Stapel, das Deck, jene Ebene, die Sammelkartenspiele strategisch erweitern, indem die Menge an Karten zunächst überhaupt verfügbar gemacht werden muss, um daraus eine schlagkräftige Auswahl zu treffen, die dann ins Spiel geführt werden kann. Das Tauschen von Karten führte dabei zur Theorie des Metagames, ein Begriff, den Richard Garfield prägte, der mit Magic: The Gathering zugleich das erste „Trading Card Game“ erfand. Doch auch innerhalb klar geregelter Spiele werden Karten schon immer getauscht: Das Übertrumpfen und Einkassieren, Kernmechanik klassischer Stichspiele, wird im Englischen nicht zufällig „trick-taking“ genannt – die Verbindung zwischen Trick und Tausch liegt also schon im Vokabular nahe.

Tricksen

Das Tricksen ist im Medium der Karte so selbstverständlich verankert, dass es schwer ist, es von der Legitimität des Spiels zu trennen. Schon ihre physische Beschaffenheit legt dies nahe: Die Karte besitzt eine Vorderseite, die den spielrelevanten Wert trägt, und eine Rückseite, die diesen verbirgt. Das meist ornamentale Muster auf der Rückseite, das arabeske Rauschen, ist nicht nur dekorativ, sondern definiert das „Außen“ des Spiels – die chaotische Hülle, in die man Einblick gewinnt, um mehr zu wissen als der Gegner. Jede gezogene Karte, die in die Hand genommen wird, bedeutet eine Verschiebung der Wissensverhältnisse: Wer sie sieht, verfügt über Information, die anderen entgeht.

Aus dieser Spannung zwischen Sichtbarkeit und Verbergen erwachsen die klassischen Kartentricks. Sie nutzen entweder die kombinatorische Ordnung des Kartensatzes aus, deren Muster sich nicht auf den ersten Blick erschließt, oder sie stützen sich auf winzige, für den Laien unsichtbare Veränderungen an der Kartenrückseite. Die Präparation des Materials – das „Zinken“ – ist eine jahrhundertealte Technik, um die Zufälligkeit zu manipulieren. In der Tradition der gezinkten Würfel steht sie ebenso wie in der des „Schachtürken“, jener berühmten Automatenattrappe des 18. Jahrhunderts, in der sich ein menschlicher Spieler verbarg, um maschinelle Unfehlbarkeit zu simulieren.

Demgegenüber tritt in der jüngeren Strömung der Cardistry eine neue Form des Tricksen auf – oder besser: eine Selbstbefreiung von der Täuschungsabsicht. Cardistry, ein Kofferwort aus Card und Artistry, ist eine offene Schau virtuoser Kartenmanipulation. Hier geht es nicht darum, geheime Handgriffe zu verschleiern, sondern gerade um ihre demonstrative Zurschaustellung. Die Fachsprache – Flourish, Presentation, Shoot – verweist auf eine Choreografie, die weniger das Rätsel der Täuschung als das Staunen über das Material selbst ins Zentrum stellt. Die Karte wird so zu einem Jonglierobjekt wie Kegel, Bälle oder Ringe: ein Medium, das gleichermaßen kindliche Spielfreude und meisterhafte Fingerfertigkeit sichtbar macht. Das Tricksen in der Cardistry ist reiner Selbstzweck – und zugleich eine Feier der eigentümlichen Materialität, die im klassischen Spiel oft nur praktisches Mittel zum Zweck ist.

Tauschen

Wo Tricksen vor allem im Spiel mit Wissen operiert, knüpft das Tauschen am ökonomischen Kalkül des SpielerInnen an. Die Einführung fester Regeln bringt die reine Fingerfertigkeit in ein Spannungsverhältnis, das die inhaltliche Würdigung der Karten-Vorderseite erfordert. Plötzlich geht es darum, die Wertigkeit einzelner Karten im Kontext der Spielsituation zu deuten – und diese Deutung aktiv zu beeinflussen. Ein Trumpf (Atout) kann eine zunächst schwache Hand aufwerten, das geschickte Ausspielen einer Karte kann den Tausch- und Übernahmeprozess – das „Stechen“ – zu einem Vorteil ummünzen.

Hier kommt das Bluffen ins Spiel: das bewusste Vorspiegeln von Stärke oder Schwäche. Im Poker wird dieses Spiel mit Schein und Sein zum zentralen Mechanismus, flankiert durch Einsätze, die das Risiko materiell fassbar machen. Das „Pokerface“ ist die Selbstbeherrschung, nicht die Kartenhand in der Mimik zu spiegeln. So verlangt neben dem haptischen Verbergen das Spiel wiederum auch den klügsten SpielerInnen gewisse Künste des Täuschens und Tricksens ab – eine maskenhafte Selbstkontrolle, die genauso zur Performance gehört wie jede Drehung der Karten in der Hand.

Mit der Einführung von Geld verändert sich das Tauschspiel fundamental. Jetzt wird die Kostenwahrheit eingeführt, die im idealtypischen Kartenspiel weder für eine Art Karte noch für einen schönen Spielzug existiert. Auktionen, bei denen künstlerische oder symbolische Werte in monetäre Zahlen übersetzt werden, folgen einer ähnlichen Logik: Hier zeigt sich, was ein Sammler zu zahlen bereit ist für eine kunstvolle, sowie einmalige Bildkomposition.

Sammelkartenspiele sind in diesem Sinn paradigmatisch: Sie sind nicht nur auf den Tausch im Spiel angewiesen, sondern auch auf einen realwirtschaftlichen Tausch, der bestimmt, welche Karten überhaupt in den Kreislauf gelangen. Die Seltenheit von Karten korrespondiert nicht notwendigerweise mit ihrer Tauglichkeit für den Einsatz im konfrontativen Spiel. Umgekehrt werden die Karten vom Spiel gezeichnet und abgenutzt, was wiederum ihren eigentlichen Marktwert, der eine makellose Form voraussetzt, trübt. Die ludisch-instrumentelle Vernunft und die ästhetische Sammelleidenschaft stehen genauso in einem Spannungsverhältnis, die auch den Ankauf dieser Karten überhaupt erst motiviert. Denn dieser kommt wiederum in undurchsichtiger Verpackung mit zufälligem Inhalt zum Einheitspreis. Über die Regeltexte, die auf diesen Karten noch dazu selbst abgedruckt sind gewinnt der Käufer eines “Boosterpacks” sukzessive Einblick in das Spiel und in Möglichkeiten erfolgreicher Kombinationen in Decks.

Stapeln

Das Stapeln ist die unscheinbarste, aber vielleicht grundlegendste Kulturtechnik des Kartenspiels. Die Stapelbarkeit ist auch zentrales Merkmal in Latours Konzeption von immutable mobiles also einer unveränderlichen, doch beweglichen Größe in Wissensvisualisierungen. In ihm begegnen wir der materiellen Form des Mediums in ihrer archaischsten Geste: Dinge übereinanderlegen, um sie zu ordnen und aufzubewahren. Etymologisch verweist der „Stapel“ auf Lagerplätze und Speicherorte – im städtischen Handel wie im Haushalt. Im Kartenspiel ist der Stapel zugleich Vorratskammer und Schicksalsmaschine. Aus ihm wird gezogen, in ihm verbirgt sich das Potenzial des kommenden Spiels.

Das Tarot etwa inszeniert den Kartenstapel als verschlossenen Speicher von Zukunftsbildern, die nur durch Aufdecken sichtbar werden. Jede gezogene Karte ist ein Moment der Enthüllung – und zugleich ein irreversibler Eingriff in den verbleibenden Stapel. Medientheoretisch ließe sich das mit Roland Barthes’ Erzähltheorie fassen, wie das Claus Pias (2010) schon für die ersten Adventure-Games getan hat: Das Aufdecken einer Karte katalysiert eine Zählung von Etappen oder Wegknotenpunkten – Datensätze – zu einer Erzählung, die darin erst verschiedene literarische Stile und Ästhetiken artikuliert.

Das Mischen ist in diesem Zusammenhang eine paradoxe Handlung. Einerseits ist es die faire Geste schlechthin, die Neutralität des Stapels für einen wiederholbaren Wettbewerb herzustellen. Die effektivste Art dies zu tun, verzichtet auf jegliche Eleganz: Das physische Einebnen des Kartenhaufens, und zufällige wieder zusammenschieben, ist so zugleich Beginn und Ende jeder Spielsituation, die nicht durch trickreiche Manipulation heimlich zu Gunsten der eigenen Voraussetzungen geordnet werden kann.

Doch das Stapeln erschöpft sich nicht in dieser Wiederherstellung des Zufalls durch Mischen: Im Blackjack etwa kann das gemeinsame Zählen der Karten den Zufall unterlaufen – ein kollektives Tricksen, das die Grenzen des Erlaubten austestet. Dem entgegnet das Kasino den Gebrauch von so vielen Kartendecks, dass einmal gezogene Karten nicht in absehbarer Zeit auch aus dem Spiel verbannt bleiben.

In Sammelkartenspielen wird die Stapellogik wiederum in der ökonomischen Strategie der Spieleverlage rekurriert: Die Karten gelangen nicht mehr als geschlossener Satz in Umlauf, sondern in Form von Boosterpacks – kleinen, randomisierten Auszügen aus einer Gesamtauflage. Der Erwerb solcher Packs ist ein kalkulierter Griff ins Ungewisse, eine kommerzialisierte Version der elementaren Spielteilnahme, des Ziehens einer Karte vom Stapel.

Eine jüngere Entwicklung schließlich führt das Stapeln aus der Vorratslogik heraus und macht es zur eigentlichen Spielform: Deckbuilding-Spiele wie Dominion lassen die Spieler ihren Stapel während der Partie selbst konstruieren. Der Stapel ist hier kein gegebener Ausgangspunkt mehr, sondern ein sich veränderndes Artefakt, dessen Zusammensetzung unmittelbar über Sieg oder Niederlage entscheidet. Damit wird das Stapeln von einer passiven Aufbewahrungsform zu einer aktiven, permanenten Aushandlung zwischen Strategie, Ressourcen und Zufall – als kontinuierliches, kalkuliertes Stapeln ganz klar eine Kulturtechnik, die laufend weiter gespielt werden kann.

Game Design als angewandte Kulturtechnikforschung

Die drei hier umrissenen Grundoperationen – Tricksen, Tauschen, Stapeln – lassen sich im engeren Sinn als spielinterne Techniken beschreiben. Doch gerade ihre medienkulturelle Reichweite macht sie interessant: Sie sind nicht bloß Ausdrucksformen einer Freizeitbeschäftigung, sondern verdichten in miniaturisierter Form Grundgesten gesellschaftlicher Organisation. Das Kartenspiel ist in diesem Sinn nicht nur Abbild, sondern Labor sozialer Praktiken – ein Mikrokosmos, in dem ökonomische, narrative und manipulative Strukturen in einer formal überschaubaren, materiell handhabbaren Ordnung erprobt werden. Das Kartenspiel – papierbasierte Simulation von Konflikten, in denen schweigend Wissen prozessiert wird – kann als Prototyp sämtlicher ludischer Praktiken gelten und wird dabei zum Medium der gesellschaftlichen Selbstvermessung. Denn in den scheinbar bloßen Spielbewegungen – dem Tricksen, Tauschen, Stapeln – vollziehen sich elementare Operationen, wie sie auch für die Ordnung sozialer Beziehungen, den Umlauf von Werten und die Verwaltung von Ungewissheit zentral sind.

Daher ist der iterative Designprozess, der in allen Lehrbüchern ventiliert wird, vor allem einer, der möglichst schnell einen spielbaren Prototypen zur Anwendung dieser bringen möchte – wozu diese drei Grundoperationen als Grundbausteine eines Spiels bereitstehen: Papier ist im Stande im Medienverbund mit Schrift, Bild und Zahl die Rolle eines leeren Signifikanten einzunehmen, der für alles stehen kann und dessen Bedeutung sich am Spieltisch aushandeln lässt. Was auch immer von einer Karte repräsentiert wird, sie lässt sich in ein taktisches Geschehen aus simplen Gesten einbinden, in dem Zufall, Geschick und strategische Überlegung konvergieren.

In Clausewitz’scher Konzentrik rund um das einzelne Gefecht, verweist dieser taktische Einsatz auch auf den strategischen Wert einer Spielhandlung, das heißt seinen Nutzen über die einzelne Schlacht hinaus für die gesamte Kriegsoperation. Und diese wiederum ist die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln. Das Kartenspiel liefert eine unmittelbare Ästhetik des letztlich politischen Willens zu Gewinnen trotz unglücklicher Fügungen und unehrlicher Manipulationen. Dabei ist dieser Wille wiederum bloß die Verlängerung der Design-Intention, die in der Ausgestaltung des Spiels selbst Form annimmt: Papier und auch Karten sind stets zur Hand, während Miniaturen, Figuren und gerade die heutige Fülle an Brettspielen erst in Serienproduktion geschickt werden müssen.

Die Spielkarte ist im Sinne einer allgemeinen Spielwissenschaft ein paradigmatisches Objekt von hoher Ludizität: Als Spielzeug, als Spielinterface und visueller Code zum Ausflaggen von Spielkultur versammelt es trotz aller Familienähnlichkeit eine riesige Bandbreite an Spieltiteln, -Genres und -Modi, die wie hier zu zeigen versucht wurde, sich aus den kulturtechnischen Möglichkeiten ergibt, den Spielraum mittels dreier basaler Operationen zu navigieren.

Über den Autoren:

Simon Huber lehrt und forscht zur visuellen Kultur spielerischer Wissensvermittlung. Er studierte Geschichte und Bildungswissenschaft (Uni Wien) und promovierte an der Angewandten (Abteilung für Kulturwissenschaft) bei Ernst Strouhal. Seine Dissertation „Die Emergenz der Anschaulichkeit in Comenius‘ Orbis pictus (1658)“ erhielt 2022 den Staatspreis Award of Excellence vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Er leitet das aus dem INTRA-Programm (für inter- und transdisziplinäre Projekte in Kunst und Forschung) geförderte Forschungsprojekt „Ludological Investigations“ und ist Vorstand der Kulturinitiative ROOMING INN mit dem erklärten Ziel einer kunstvolleren Öffentlichkeit. Er publiziert laufend auf www.secondsunrise.at im Espressoformat — auch viel über Kaffeekultur hinaus.

Bibliographie

Adorno, Theodor W. 2012. Ästhetische Theorie. Hrsg. von Gretel Adorno. 19. Aufl. Suhrkamp.

Apprich, Clemens, und Gregor Bachmann. 2017. Mediengenealogie. Zurück in die Gegenwart digitaler Kulturen. In: Gabriele Koch (Hrsg.), Digitalisierung: Theorien und Konzepte für die empirische Kulturforschung, 405–425. UVK Verlagsgesellschaft.

Dünne, Jörg, Katharina Fehringer, Katharina Kuhn, und Wolfgang Struck (Hrsg.). 2020. Cultural Techniques: Assembling Spaces, Texts & Collectives. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110647044

Graeber, David. 2015. The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy. First Melville House paperback printing. Melville House Publishing.

Huber, Simon. 2022. Die Emergenz der Anschaulichkeit in Comenius’ Orbis pictus (1658). Universität für angewandte Kunst Wien.

Huizinga, Johan. 2009. Homo Ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel. 21. Aufl. rororo.

Krämer, Sybille, Eva Cancik-Kirschbaum, und Rainer Totzke (Hrsg.). 2012. Schriftbildlichkeit: Wahrnehmbarkeit, Materialität und Operativität von Notationen. Akademie Verlag.

Latour, Bruno. 1986. Visualisation and Cognition. Drawing Things Together. Knowledge and Society. Studies in the Sociology of Culture Past and Present 6: 1–40.

Müller, Lothar. 2012. Weisse Magie. Die Epoche des Papiers. Carl Hanser Verlag.

Perec, Georges. 1989. L’infra-ordinaire. Seuil.

Pias, Claus. 2010. Computer Spiel Welten. 2. Aufl. Diaphanes.

Polanyi, Michael, und Harry Brühmann. 2016. Implizites Wissen. 2. Aufl. Suhrkamp.

2 Kommentare

[…] Tricksen, Tauschen, Stapeln: In seiner Mediengeschichte des Kartenspiels nimmt sich Simon Huber den Grundoperationen des Kartenspiels an, denn Fingerfertigkeit gehört zum […]

[…] Paperwork vs. Paperplay: Skizze einer Mediengeschichte des Kartenspiels Tricksen, Tauschen, Stapeln: In seiner Mediengeschichte des Kartenspiels nimmt sich Simon Huber den Grundoperationen des Kartenspiels an, denn Fingerfertigkeit gehört zum Medium. […]